院内感染対策

中沢医院 院内感染対策指針 令和4年5月

当院では、患者さまへ安全で安心な医療を提供することを第一に考えています。院内感染対策は患者さまを守ると同時に、自分や自分の家族を守るため非常に重要です。従業者全員が院内感染対策を理解し、高い意識を持ち、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成します。

第1条 院内感染対策のための組織に関する基本的事項

院長が中心となり、院内感染対策を従業者全員で推進します。

第2条 従業者に対する研修

① 研修は院内感染対策の基本的考えや関連知識の習得を目的に実施します。

② 研修は、職種に関らず従業員全員を対象に年2回実施し、その他就業時研修や外部研修へも積極的に参加します。(研修記録は2年保存)

第3条 感染症の発生状況の報告

① 感染症の患者さま、もしくは感染のおそれのある患者さまにおいては、速やかに院長に報告し、対応を検討します。

② 院長は届け出が必要な感染症患者と診断したときは、速やかに保健所へ届け出ます。

③ 自分や自分の家族に発生した感染症に関しても、速やかに院長に申し出ます。

第4条 院内感染症発生時の対応

① 院内感染が発生した時、院長は速やかに発生の原因を分析し、対応について指示します。

② 必要に応じて診療制限を行ったり、他の医療機関と連携をとって対応できるよう、日頃から連絡先の確認を行い、常に連携体制を整えます。

第5条 当指針の閲覧

① 本指針は患者さまに公開し、情報共有につとめます。

第6条 院内感染対策の推進

① 院内感染対策マニュアルを作成し、必要に応じて見直します。

② 指針やマニュアルに沿って行動し、患者さまとともに従業員全員が一丸となって院内感染対策を推進していきます。

更新履歴 令和4年5月 策定

中沢医院 院内感染対策マニュアル

1.手指衛生

① 個々の患者のケアー前後に、石鹼と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。

② ディスポーザブル手袋を着用してケアーをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。

③ 目に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗い、または抗菌液状石鹸と流水による手洗いを行う。その後、アルコール製剤による消毒も追加する。

④ 手拭時はディスポーザブルのペーパータオルを使用する。

2.手袋

① 血液・体液・排泄物・喀痰・粘膜・損傷した皮膚などに触れる可能性の高い作業を行うときには、ディスポーザブル手袋を着用する。

② 手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。

③ ディスポーザブル手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換を原則とする。

3.個人的防護用具 personal protective equipments(PPE)

① 患者と濃厚な接触をする場合、血液・体液が飛び散る可能性のある場合は、PPE(ガウン・キャップ・フェースシールド等の目の保護具、手袋、その他の防護用具)を使用する。

4.注射針や血液付着物等の処理

① 注射針はリッキャプすることなく専用廃棄ボックスに廃棄する。

② 採血やワクチン後の注射器は針とともに専用廃棄ボックスに廃棄する。

③ 血液・体液・排泄物で汚染されたゴミや使用した防護用具等は、2重のビニール袋に入れ、感染性廃棄物として扱う。

④ 血液・体液・排泄物で汚染されたリネン類は、洗ってから次亜塩素酸ナトリウムで消毒するが、汚染が著しくひどい場合は破棄する。

5.医療器具・機材

① 滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められた時は、廃棄、あるいは、再滅菌を行う。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。

② 非無菌野で非滅菌物と滅菌物を混ぜて使うことは行わない。

6.リネン類

① 共用するリネン類(バスタオル・毛布等)は熱水消毒を経て再使用する。

② 熱水消毒が出来ない場合は、次亜塩素酸ナトリウム等で洗濯前処理を行う。

7.消化管感染症対策

① 糞便―経口の経路を遮断する観点から、手洗いや手指消毒を必ず行う。

② 糞便や吐物で汚染された箇所は消毒を行う。

③ 床面等に嘔吐した場合は、ガウン・手袋・マスクを着用して、重ねたティッシュで拭き取り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム等で消毒する。表面への影響については、消毒後に院長に相談をする。

④ 汚染箇所を一般用掃除機で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので行わない。

8.患者の隔離と発生時の対応

① 空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらい、他の患者と接触しないよう注意し、隔離室にて対応する。

② 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止を実施して、適切な施設に紹介移送する。

③ 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆し、適切な施設に紹介移送する。

④ 個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する。

⑤ 感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。

⑥ アウトブレーク(集団発生)あるいは異常発生が考えられる時は、地域保健所と連絡を密にして対応する。

⑦ 届け出が必要な感染症では、保健所と連絡をとり、保健所を通じて都道府県知事へ届け出る。

9.抗菌薬投与時の注意

① 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与を行う。患者の病態に応じて、分離微生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択を行う。

② 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療(empiric therapy)を行う。

③ 特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎むこととする。

④ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌は行わない。

⑤ 地域における薬剤感受性サーベイランス(地域支援ネットワーク、厚労省サーベイランス、医師会報告など)の結果を参照する。

10.予防接種

① ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎・麻疹・風疹・水痘(帯状疱疹)・流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス等)については、適切にワクチン接種を行う。

② 患者・医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高めるための教化をする。

11.医薬品の微生物汚染防止

① 血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(プロポフォールも含む)の分割使用は行わない。

② 整理食塩液や5%ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、細菌汚染のみならず、B型肝炎やC型肝炎などの原因にもなるので原則として行わない。もし分割使用するのであれば、冷所保存で24時間以内使用に留めることとする。

12.医院の環境整備

① 床・テーブル等は汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃を行う。

② 手が頻繁に触れる部位は、1日1回以上の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭または消毒薬(界面活性剤、第四級アンモニウム塩、アルコール等)による清拭消毒を実施する。

③ 環境消毒のための消毒薬の噴霧、散布、燻蒸および紫外線照射、オゾン殺菌は、作業者や患者に対して有害であるため実施しないこととする。

④ 空気清浄装置を3台、サーキュレーターを4台設置し、窓も開けて十分な換気を行う。

13.その他

① 院内感染管理者は、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。

付則

この「院内感染対策マニュアル」は、令和4年5月25日に作成し6月1日より施行する。

更新履歴

令和4年5月25日制定

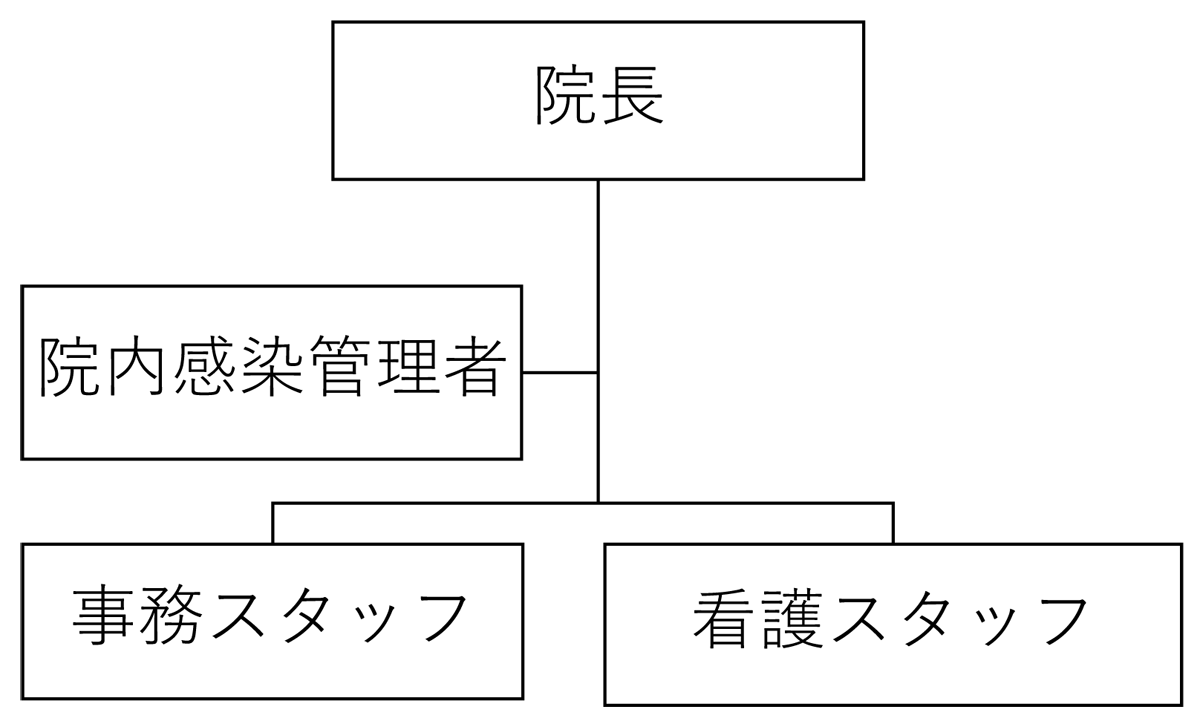

中沢医院感染管理組織図 令和4年6月

クリニック案内

| 医院名 |

|---|

| 医療法人 中沢医院 |

| 院長 |

| 中沢 一朗 |

| 住所 |

| 〒387-0013 長野県千曲市小島2806-1 |

| 診療科目 |

| 呼吸器内科・消化器内科・一般内科 |

| 電話番号 |

| 026-272-0131 |